東京都市大学 工学部機械工学科 機械力学研究室

Mechanical Dynamics Laboratory, Tokyo City University

〒158-8557 東京都世田谷区玉提1-28-1

世田谷キャンパス 10号館3階

2024年度 研究テーマ

![]() 自動運転トラックのシミュレーション環境構築の強化と制御モデルの構築

自動運転トラックのシミュレーション環境構築の強化と制御モデルの構築

![]() 自動運転バスの操舵制御性能に対する外乱の影響評価

自動運転バスの操舵制御性能に対する外乱の影響評価

![]() バスの遠隔操縦における車体感覚の認知に関する研究

バスの遠隔操縦における車体感覚の認知に関する研究

![]() 歩行者と超小型モビリティが親和する自動走行経路の設計

歩行者と超小型モビリティが親和する自動走行経路の設計

![]() パーソナルトランスポーターの隊列走行制御システムの研究

パーソナルトランスポーターの隊列走行制御システムの研究

![]() 電動キックボードのシミュレータ構築に関する研究

電動キックボードのシミュレータ構築に関する研究

![]() 衝突初期のフロントサイドメンバにおける動的Ustarの導出手法の検討

衝突初期のフロントサイドメンバにおける動的Ustarの導出手法の検討

![]() 対自動車衝突における電動キックボードの損傷に関する研究

対自動車衝突における電動キックボードの損傷に関する研究

![]() 自転車乗員のためのAACNの構築に関する研究

自転車乗員のためのAACNの構築に関する研究

![]() ボラードと自動車の衝突事故における鑑定手法の研究

ボラードと自動車の衝突事故における鑑定手法の研究

![]() CAE解析を用いた低速衝突時における鞭打ち傷害に関する研究

CAE解析を用いた低速衝突時における鞭打ち傷害に関する研究

![]() 横断歩道における歩行者の挙動解析

横断歩道における歩行者の挙動解析

![]() 自動運転バスのシート配置による車内事故削減に関する研究

自動運転バスのシート配置による車内事故削減に関する研究

![]() 自動車前面衝突時における胎盤位置による胎盤早期剥離の予測手法の開発

自動車前面衝突時における胎盤位置による胎盤早期剥離の予測手法の開発

![]() 模型による自動車前面衝突の再現

模型による自動車前面衝突の再現

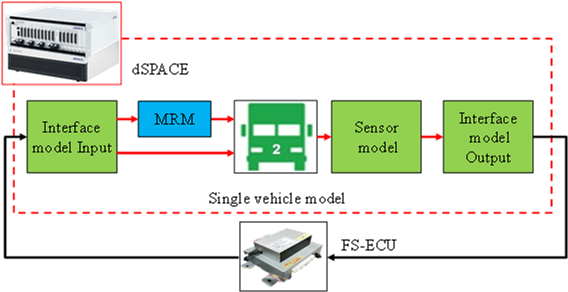

自動運転トラックのシミュレーション環境構築と制御モデルの構築

概 要

近年,物流業界では,トラックドライバーの不足や,運送の効率化などの問題を抱えている.これらの解決策としてトラックの自動運転システムの開発が進められている.しかし,実車検証による自動運転システムの開発は安全面において危険性があり,時間と費用がかかるという課題もある.そこで当班では,実車走行に近いシミュレーション検証ができるHILS(Hardware In the Loop Simulation)を用いて検証実験を行う.本研究では,自動運転トラックの実用化に向けて,「HILSのシミュレーション環境構築の強化」,「高速道路における自動運転トラックの制御モデルの構築」の二つのテーマに取り組んでいる.

|

|

| 自動運転トラックレベル4 reference |

シミュレーション環境 |

メンバー

冨澤 (M1) 伊澤 (B4)

自動運転バスの操舵制御性能に対する外乱の影響評価

概 要

近年,乗合バス業界は少子高齢化による利用者の減少やバスドライバの不足によって厳しい経営状況にあり,運航路線の廃線や減便などの課題に直面している.これらの課題の解決策として,自動運転バスの開発が進められている.自動運転バスの実用化においては,経年劣化や強風といった外乱に対応する必要がある.そこで本研究では,自動運転バスの操舵制御性能に強く影響する外乱として横風や道路線形を選定し,操舵制御性能や自己位置推定誤差に与える影響をシミュレーションにより検討する.解析結果に基づき,横風や道路線形に対する自動運転バスのロバスト性能を向上させるためのシステムを構築し,走行シミュレーションを行うことにより提案手法の有効性を評価する.

|

|

| バスの自動運転実験例 reference |

シミュレーション環境 |

メンバー

櫻井 (M1) 蟻田 (B4)

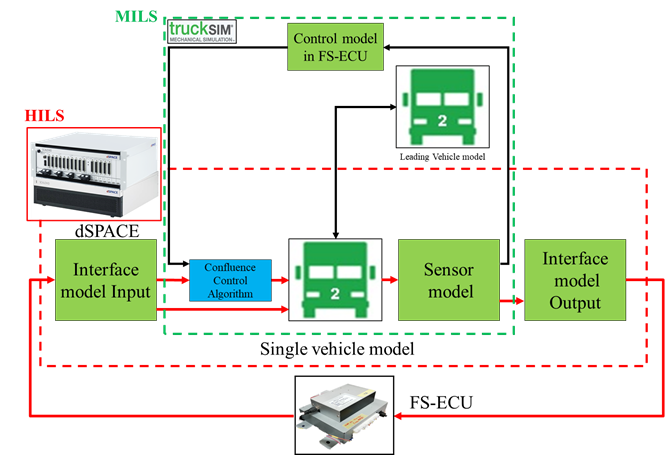

バスの遠隔操縦における車体感覚の認知に関する研究

概 要

近年,バスの運転手不足問題となっており,自動運転の導入が期待されている.自動運転技術が進歩する一方,複雑な交通環境などにより自動運転システムの判断不能となることで,自動運転車が停車するなどの問題がある.そのバックアップ手段として遠隔操縦が検討されている.遠隔操縦は車内で運転する際と運転環境や操作感が異なり,大型車では車体感覚の認知難易度が上昇するため,運転支援を行うことが有効であると考えられる.本研究では,ドライビングシミュレータ(以下,DS)を用いて遠隔操縦環境を再現し,DS実験から運転特性の評価を行う.得られた運転特性から,遠隔操縦に有効なHMI(Human Machine Interface)の考案を行い,DS実験を行うことによって,HMIの有効性の評価を行う.

|

|

| 大型車ドライビングシミュレータ | 遠隔操縦席 |

メンバー

古郡 (B4)

歩行者と超小型モビリティが親和する自動走行経路の設計

概 要

近年,自動車業界は100年に一度の変革期を迎えており,変革の影響は道路インフラにも及ぶことが予想されている.これを背景として,既存の道路機能に歩行者が滞在し交流する賑わい空間機能を加え,人を中心とする歩車共存に向けた道路空間への再編が検討されている.この道路空間を走行する自動走行車両の一例として,超小型モビリティの導入が見込まれている.自動走行車両を導入する際,走行経路に関しては安全性に加え,歩行者への心理的な安心の確保が必要である.そこで,本研究では「賑わい空間」としての道路の在り方に基づく,歩行者の安全だけでなく安心にも配慮した,周囲と親和する超型モビリティの自動走行経路の構築を目的とする.

|

|

| 模擬車両 | シミュレーション映像 |

メンバー

天野 (B4)

パーソナルトランスポーターの隊列走行制御システムの研究

概 要

近年,segway”personal Transporter などの登場により移動支援ロボット(以下,PT)

をはじめとする超小型モビリティが注目されている.現在,PTは国内においても観光地や空港の警備などで用いられている.PT は個人に対して比較的自由な移動範囲を提供できる一方で,乗り捨てられたPTを運搬,回収する際には台数分の人員や労力が必要となることが課題である.この問題を解決するために,先頭のPTのみ人が操縦し,後続のPT が自動で追従する隊列走行を行うことがあげられる.本研究では,H∞制御を用いてロバスト性の向上を図る.また,PTの隊列走行時の追従性能や安定性,社会的受容性をMATLABやSimulinkなどのシミュレーションツールを用いて,理論的評価を行う.

|

| 実験風景 |

メンバー

内藤 (M1) 戸張 (B4) 外薗 (B4)

電動キックボードのシミュレータ構築に関する研究

概 要

近年,視認性と機動性に優れた電動キックボードが欧米を中心に利用されている.日本においても,交通法の改正によって普及が進んでいる.一方乗員の不注意等による事故が報告されていることから電動キックボードの運転特性を知ること,また安全確保や実験条件統一のためのシミュレータを用いた研究が重要となる.そこで本研究ではシミュレータの構築と再現性,有効性の評価を目的とする. 研究手法として,ゲームエンジンを用いた電動キックボードのシミュレータソフトを構築し,モーション台と連結させ,左右の体重移動やアクセル,ブレーキによる運動方程式をモーション台やシミュレーションに反映させる.またヘットマウントディスプレイにシミュレータを表示し視覚の再現性を高め電動キックボードの運転を模擬する.

|

|

| インターフェイス | シミュレータ |

メンバー

坂巻 (B4)

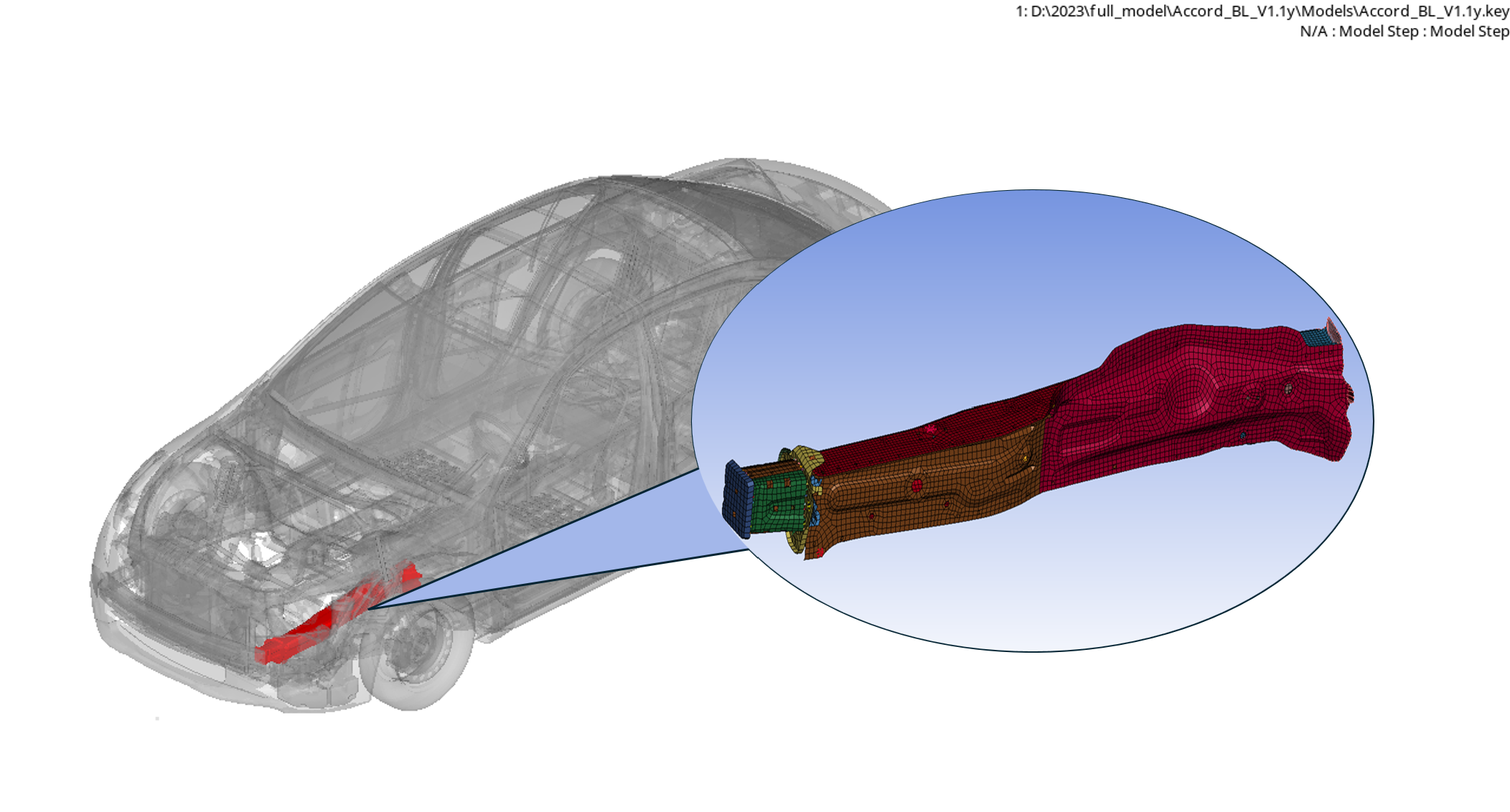

衝突初期のフロントサイドメンバにおける動的Ustarの導出手法の検討

概 要

自動車の構造改善には構造内の荷重伝達を把握することが求められる.そこで物体内で荷重伝達を示す新たな指標であるUstarが提案されている.本研究では衝突時に変形が弾性~弾塑性変形に遷移するフロントサイドメンバを用いて,衝突中の荷重伝達を把握する手法を開発することが目的である.今年度は衝突初期段階における動的Ustarの計算方法を検討する.解析にはHonda accordのフロントサイドメンバのモデルを用い,前面衝突初期段階における動的Ustarの導出方法を検討する.

|

| フロントサイドメンバ |

メンバー

中村 (M1) 鈴木 (B4)

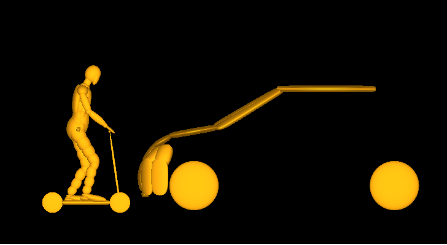

対自動車衝突における電動キックボードの損傷に関する研究

概 要

近年,電動キックボードの普及が進み,シェアリングサービス事業の拡大も進んでいる.一方で電動キックボード利用者による交通違反の件数も増加してきている.令和2年には4件だった事故件数が,令和3年には29件,令和4年には40件の事故と1件の死亡事故が発生してしまった.そのため,電動キックボードの安全対策は今後の日本の交通にとって重要なものとなる.しかし,まだまだ新しい技術であるため安全対策など緩急が進んでいない部分が多い.

本研究では実車を使った電動キックボードと車の衝突実験をシミュレーションで再現し,電動キックボードの乗員の転倒時の姿勢や,キックボードの変形,安全性などについて検討していく.

|

|

| MADYMOを用いた事故再現 | 実車衝突実験 reference |

メンバー

上 (M1) 吉川 (B4)

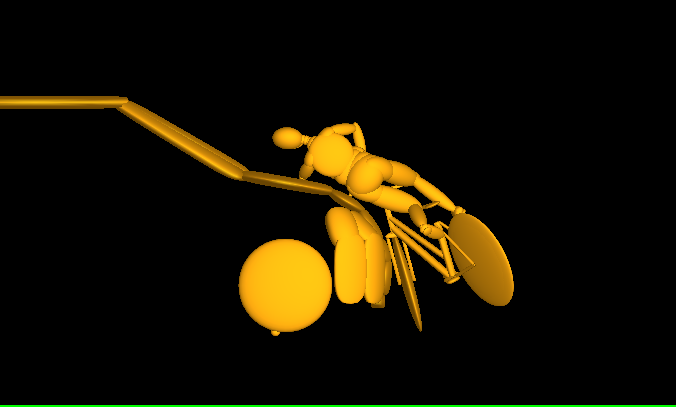

自転車乗員のためのAACNの構築に関する研究

概 要

令和四年の状態別交通事故死傷者数の交通弱者の割合は66%占めている.よって,通弱者のための先進事故通報システム(以下,AACN)が実用された際の人命救助に関わる効果が期待される.既存のスマートフォンでは自動車事故による乗員を対象とした事故通報システムが搭載されているが,本研究では交通弱者を対象にし,スマートフォン内部に搭載されている加速度計を用いることで,自動車との衝突時の加速度などの情報からトリアージを行うことが出来るAACNアルゴリズムの構築を目的とする.

本年度はMADYMO解析ソフトを用いた実車衝突実験のCAE解析を品質工学等用いて再現性の向上を行い,傷害値などの観点から問題点を探求しAACNの実現化に役立てる.

|

|

| 実車衝突実験 | シミュレーションモデル |

メンバー

田村 (M2) 中井 (B4)

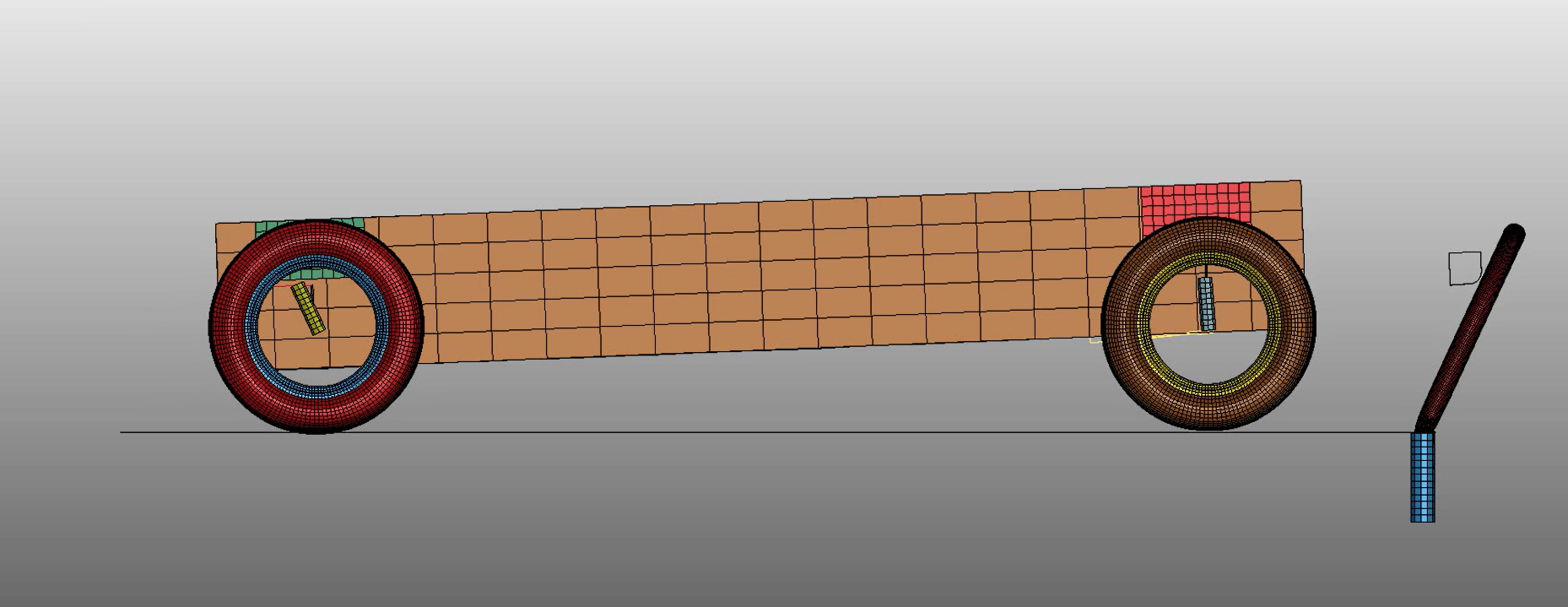

ボラードと自動車の衝突事故における鑑定手法の研究

概 要

交通事故後に実施される事故鑑定において,車両の衝突速度を推定することは事故状況を把握する際,重要な要素になる.その際,加害者の悪質性や過失を立証するための基礎資料となるため,高い鑑定制度が求められる.ボラードと車両の衝突事故においては,衝突物である車両と被衝突物であるボラードの双方に変形が生じるため,車両だけではなくボラードの変形も加味する必要がある.車両自体の変形量に基づく吸収エネルギの研究は過去多くなされ,体系づけられているが、路上工作物を変形させた場合の吸収エネルギについての研究は少ない.そのため本研究では,ボラード単体での吸収エネルギの評価を行い,既存の事故鑑定に加味することで鑑定精度の向上を見込むことを目的とする.

|

|

| 実車実験 | 解析モデル |

メンバー

松本 (M2) 小林 (B4)

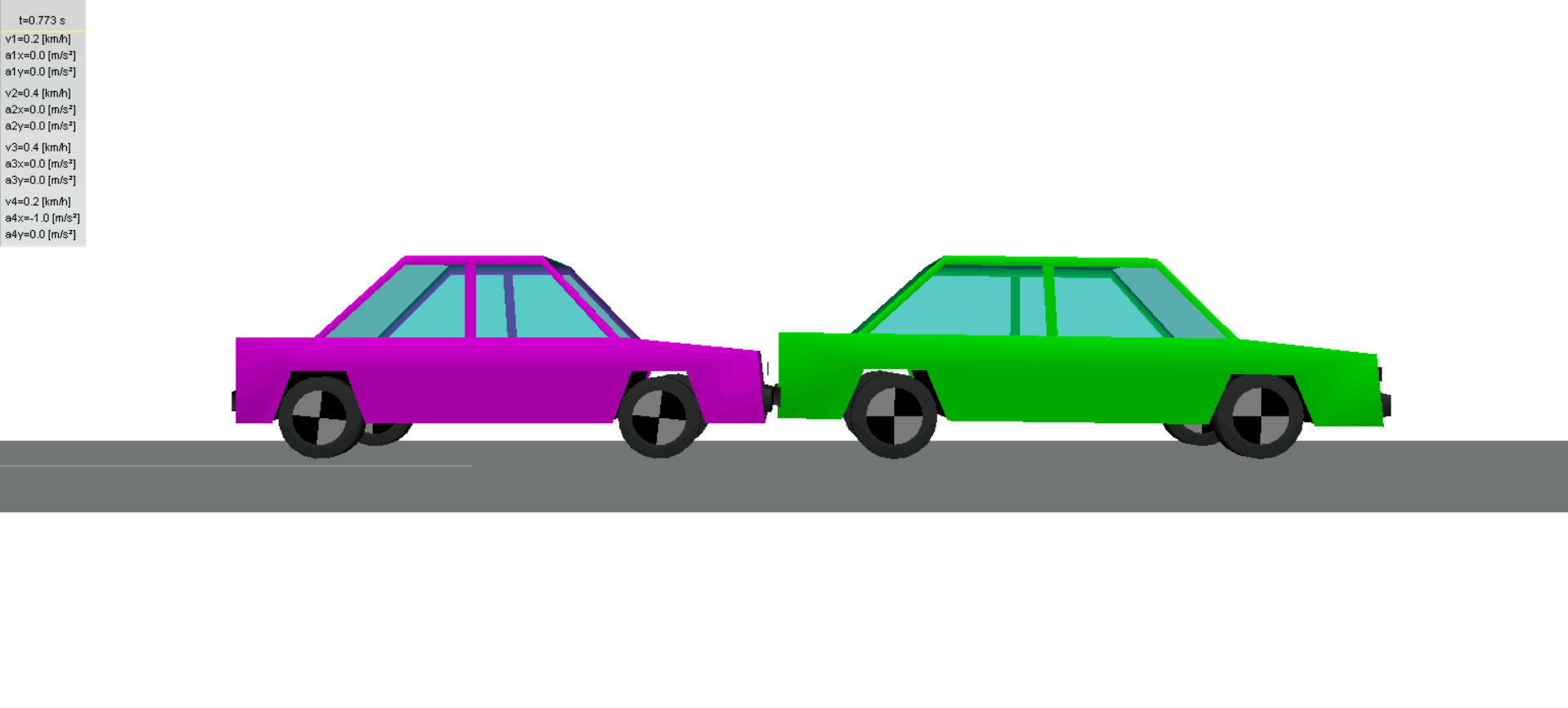

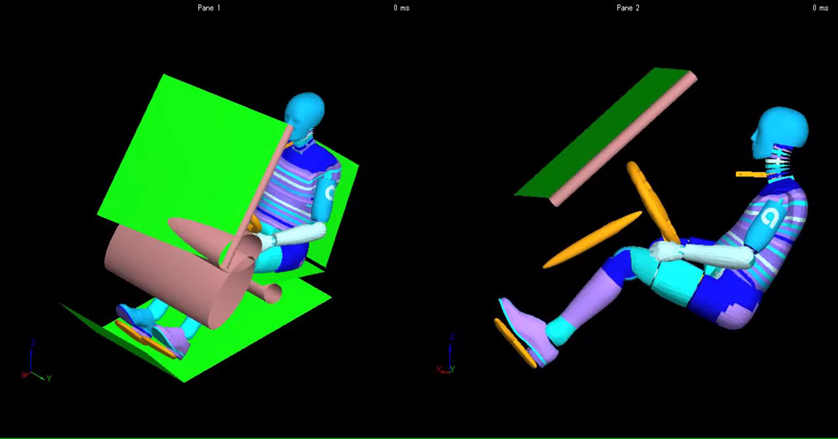

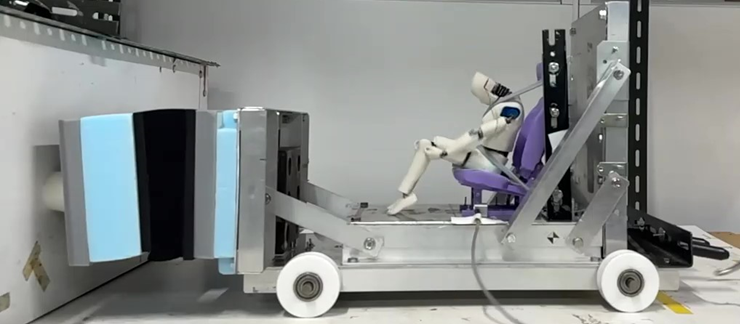

CAE解析を用いた低速衝突時における鞭打ち傷害に関する研究

概 要

交通事故における自動車乗員の負傷者において,最も多い損害部位は頚部である.中でも代表的な傷害である鞭打ち傷害は,低速衝突時に乗員が訴える傷害として多くの報告がある.衝突試験には鞭打ち傷害対策のための基準が設けられるなどして対策が進められているが,傷害が発生する車両挙動については不明瞭である.よって,鞭打ち傷害が発生する車両挙動を再現した解析を行い,傷害の検討が必要である.本研究では,CAEを用い自動車の低速衝突と乗員挙動を再現し,鞭打ち傷害の発生に関する検討を行う.

|

|

| 車両衝突モデル | 後突車室内モデル |

メンバー

勝代 (B3)

横断歩道における歩行者の挙動解析

概 要

近年自動運転は進化を遂げており,日本は自動運転の研究を続けている.日本は自動運転レベル4の試行に向けて法案を可決中である.自動運転の円滑化には信号のない横断歩道において横断する人がいない場合,自動運転車は不要な減速をなくし,進むことができれば交通流を円滑化できるのではないかと考えた.そこで本研究では車載カメラから自動運転車は歩行者のどの部位がより歩行挙動を観察できるのかを解析し,特徴があるのか検討した.

|

| 歩行挙動の取得 |

メンバー

高杉 (M1)

自動運転バスのシート配置による車内事故削減に関する研究

概 要

近年,労働人口の減少に伴うバス運転士減少への対策として自動運転バスの開発が進められている.自動運転バスでは運転席を考慮する必要性がなくなるため,進行方向に対し後ろ向きシートの導入が検討されており,従来の乗合バスと比較し自由な車内空間の設計が可能になると見込まれる.一方で,バスの事故全体の3割がバス車内にて乗客の転倒に起因しており,シート配置の変更によって乗客の転倒事故が増加する懸念がある.そこで本研究では,車内における転倒事故削減を目的とし,自動運転バスのシート配置について検討および有効性の評価を行う.

|

| 自動運転バスのシート配置 reference |

メンバー

相澤 (B4)

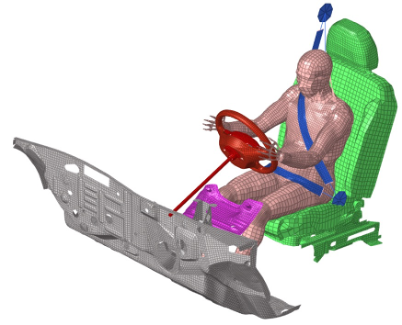

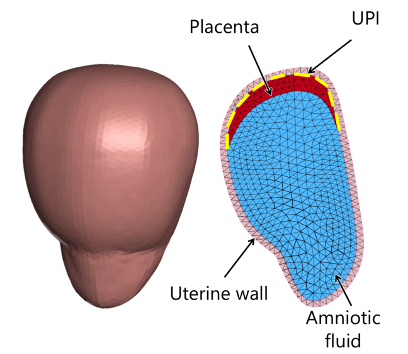

自動車前面衝突時における胎盤位置による胎盤早期剥離の予測手法の開発

概 要

現在,日本では第10次交通安全基本計画の中で子供などの交通弱者の安全の確保が重要とされており,子供の安全を確保する上で胎児の段階からも交通安全を検討する必要があるため,妊婦と胎児の交通障害を予防することが求められている.

高速域の交通事故における胎児の死因の断定は困難だが,低速域の交通事故における胎児の死因の50%〜70%が胎盤早期剥離であることが知られている.

また,胎盤の位置によって自動車前面衝突時における子宮と胎盤への影響も異なる.

本研究ではCAE解析を用いて自動車事故を再現し,胎盤位置が胎盤早期剥離に与える影響を検討すると共に胎盤早期剥離の予測手段を開発する.

|

|

| シミュレーションモデル | 子宮モデル |

メンバー

田村 (M2)

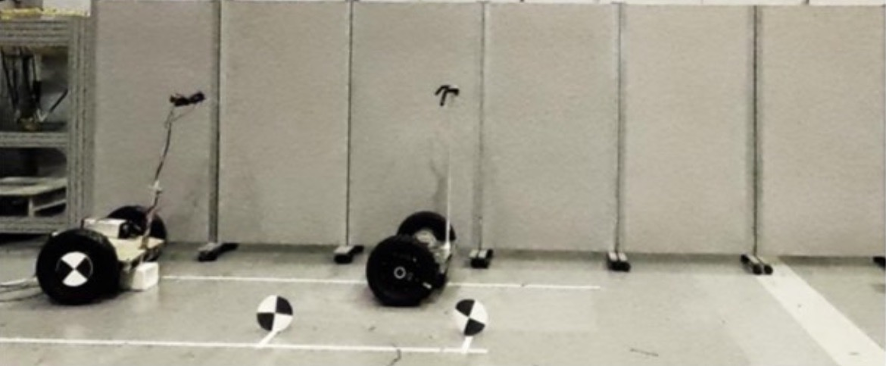

模型による自動車前面衝突の再現

概 要

自動車乗車中の死亡者数,重傷者数の割合の高さなどから自動車衝突における安全性の向上,検討を行う必要性は高いと考える.ところが実車実験には広大なスペースの確保,コスト負担が大きい,多くの時間を要する等問題がある.対して,縮尺模型実験では省スペース,コスト負担が小さい,少ない時間で試験が可能であり,実験回数が多く取れるといった利点がある.本研究では模型による前面衝突実験の妥当性を検証し,傷害値を求めることで衝突安全性向上の検討をすることを目的とする.

|

| 模型による衝突実験 |

メンバー

加藤 (B4) 倉田 (B4)