東京都市大学 工学部機械工学科 機械力学研究室

Mechanical Dynamics Laboratory, Tokyo City University

〒158-8557 東京都世田谷区玉提1-28-1

世田谷キャンパス 10号館3階

令和元年度 (平成31年) 研究テーマ

![]() パーソナルトランスポーターの隊列走行制御システムに関する研究

パーソナルトランスポーターの隊列走行制御システムに関する研究

![]() パーソナルトランスポーター乗員の安全性に関する研究

パーソナルトランスポーター乗員の安全性に関する研究

![]() パーソナルトランスポーターにおける制動支援に関する研究

パーソナルトランスポーターにおける制動支援に関する研究

![]() 3次元構造物における荷重伝達経路の導出に関する研究

3次元構造物における荷重伝達経路の導出に関する研究

![]() 前面衝突時のフロントサイドメンバにおける荷重伝達の解明

前面衝突時のフロントサイドメンバにおける荷重伝達の解明

![]() ミニカーの対車両前面衝突時における衝突安全性に関する研究

ミニカーの対車両前面衝突時における衝突安全性に関する研究

![]() 自動車室内における騒音低減に用いる吸遮音材に関する研究

自動車室内における騒音低減に用いる吸遮音材に関する研究

![]() CAE解析による後部衝突時の乗員挙動の研究

CAE解析による後部衝突時の乗員挙動の研究

![]() 交通事故における自転車乗員の衝突挙動に関する研究

交通事故における自転車乗員の衝突挙動に関する研究

![]() 頭部モデルを用いた硬膜下血腫に関する研究

頭部モデルを用いた硬膜下血腫に関する研究

![]() 前面衝突時における胎盤早期剥離の受傷メカニズムに関する研究

前面衝突時における胎盤早期剥離の受傷メカニズムに関する研究

![]() バス・路面電車の電停共有の制御およびHMIの受容性に関する研究

バス・路面電車の電停共有の制御およびHMIの受容性に関する研究

![]() 隊列走行システムのMBDツールの開発に関する研究

隊列走行システムのMBDツールの開発に関する研究

![]() トラック隊列走行の協調型車間距離制御における微振動抑制

トラック隊列走行の協調型車間距離制御における微振動抑制

![]() Path Following制御への適応制御に関する研究

Path Following制御への適応制御に関する研究

パーソナルトランスポーターの隊列走行制御システムに関する研究

概 要

近年, Segway® Personal Transporterなどの搭乗型移動支援ロボット(以下,PT)をはじめとする超小型モビリティが注目されている.

超小型モビリティは中距離から短距離の移動手段に適しており,施設利用者の疲労低減や歩行者との親和性の観点から,大型施設内の移動手段として使用されている.

PTの利点はルートを固定せず自由に移動できることであるが,使用後のPTが施設内に点在してしまうため従業者が所定の位置に戻す作業が発生する.

この回収作業を効率化,少人化するための手段の一例として,PTの隊列走行が考えられる.

本研究では,PTの実機と隊列走行制御システムを構築し,そのシステムの社会受容性を評価する.

|

| PT実機 |

メンバー

横山 (M1) 青木(B4) 友吉 (B4)

パーソナルトランスポーター乗員の安全性に関する研究

概 要

近年,広範囲の視野が確保できるSegway® Personal Transporterをはじめとする搭乗型移動支援ロボット(以下,PT)が欧米を中心に利用されている.一方で PTの様々な走行状況における走行挙動や転倒時の乗員傷害に関する定量的な検討は進められておらず,転倒時の事故防止のためにはこれらの検討を行うことが重要である.本研究では,PTの転倒事故に着目し転倒時の傷害発生メカニズムについて検討する.

|

| 解析モデル |

メンバー

鈴木 (M2) 青柿 (B4)

パーソナルトランスポーターにおける制動支援に関する研究

概 要

近年,短距離移動手段として,搭乗型移動支援ロボット(以下,PT)が注目されている.PTは,欧米を中心に普及が進んでおり,日本においても,今後の需要増加が見込まれる.一方で,海外ではユーザの不注意や誤った操作によりPTの転倒などによる事故が報告されており,ユーザへの運転支援を行うことで安全性の確保が期待される.本研究では,周囲環境のセンシング情報を活用した力覚支援をユーザに実施する.力覚は振動によりユーザに伝え,その受容性評価をおよび安全性の評価を行う.

|

| 実験の様子 |

メンバー

鈴木 (M2)

3次元構造物における荷重伝達経路の導出に関する研究

概 要

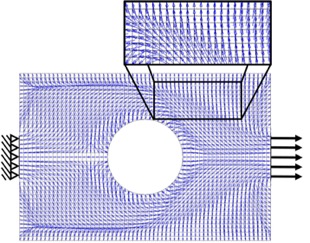

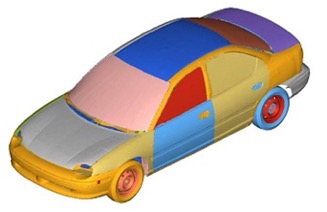

構造物中の荷重伝達経路を把握することで,構造各部の機能を明らかにしながら設計を進めることができる.そこで,構造物における荷重伝達を定量的に表現する手法として指標Ustarが提案されている.本研究では3次元構造物の各箇所における荷重伝達の方向を,Ustarを用いた重回帰分析により算出する方法を確立する.そして算出した構造物の各箇所における荷重伝達の方向を利用し,3次元構造物における荷重伝達経路を導出するシステムを構築することを本研究の目的とする.さらに構築したシステムを乗用車の車体モデルに適用して車体構造の荷重伝達経路を導出する.乗用車の車体構造において,荷重伝達経路を導出することが可能なシステムを構築することにより,荷重伝達の観点から優れた車体構造の設計に活かす.

|

|

| >円孔板における荷重伝達の方向 | >自動車モデル |

メンバー

宮田 (M1) 野々部 (B4)

前面衝突時のフロントサイドメンバにおける荷重伝達の解明

概 要

自動車の開発において,衝突事故発生時の乗員の安全確保は最重要課題である.自動車の前面衝突時,乗員の安全確保のためにはフロントサイドメンバを変形させて衝突エネルギーを吸収し,客室構造の変形を抑えることが好ましい.そこで本研究では,フロントサイドメンバ内の荷重伝達の様子を,Ustarを用いることで明らかにして定量的に把握する.これにより,効率よく衝突エネルギーを吸収するフロントサイドメンバの構造および材質を検討することを本研究の目的とする.本研究は,構造内部を効果的に荷重が伝達するようなフロントサイドメンバを設計する際の一つの検討材料となり,荷重変位曲線におけるピーク荷重の増加を抑えながら,衝突安全性に優れるフロントサイドメンバ構造を設計する一助となる.

メンバー

岡村 (M2) 岸 (B4)

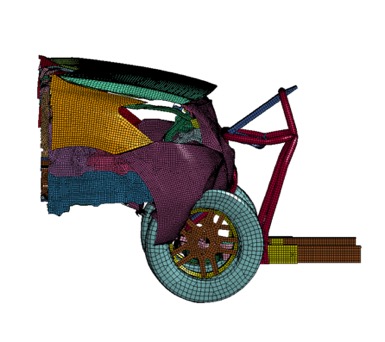

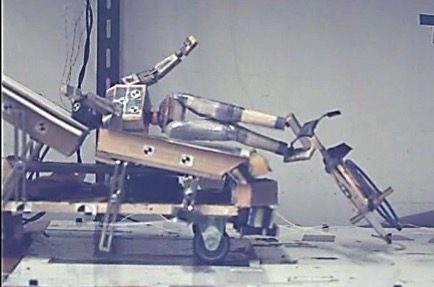

ミニカーの対車両前面衝突時における衝突安全性に関する研究

概 要

現在,自動車の環境性能への関心の高まりに加え,高齢化や公共交通の衰退などの社会的な環境の変化を受けて,ミニカーを含む超小型モビリティを活用し,増加する小口配送の需要への効率的な対応で物流を活性化させることが期待されている.ミニカーは車両が小型であることから,普通自動車に比べ,クラッシャブルゾーンが小さい.そのため,前面衝突時に車体変形がキャビンまで及び,乗員が内装部品に接触することで,受傷する可能性がある.しかし,車両との衝突時の安全性は検討されていない.そこで、本研究ではミニカーの対車両前面衝突時に着目し,車体の変形量や乗員の傷害値について検討する.

|

|

| 衝突実車試験 | 衝突解析モデル |

メンバー

鬼本 (M2) 永井 (B4) 野口 (B4) 藤井 (B4)

自動車室内における騒音低減に用いる吸遮音材に関する研究

概 要

自動車室内の騒音低減は,自動車の快適性のために求められる重要な課題である.自動車室内の騒音を低減する方法の一つとして,音を吸収,あるいは遮断する吸遮音材をフロアや屋根の内部に設置する方法が用いられている.一般的に吸遮音材は多量に用いるほど,より大きな騒音低減効果が期待できるが,一方で車室内のレイアウトによる制約やコスト増加が問題となる.そのため,自動車の快適性向上のためには吸遮音材の性能を向上させる必要がある.そこで本研究ではCAE解析によってより騒音低減に効果的な吸遮音材の構造及び配置方法について検討し,快適性の高い車室内空間を提案することを目的とする.

メンバー

池田 (M2)

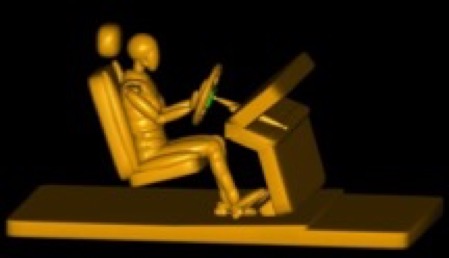

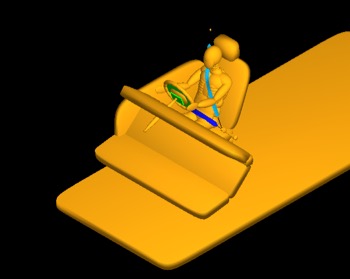

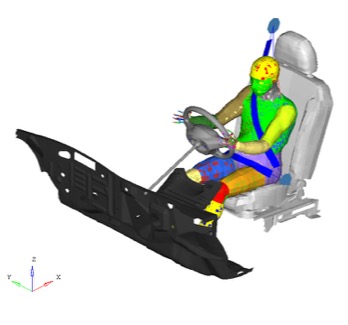

CAE解析による後部衝突時の乗員挙動の研究

概 要

国内における最も多い事故形態は追突事故である.追突事故が起こると,追突の衝撃によって運転者の足がブレーキペダルから離れ,車両が移動し他車両や防護柵に衝突する多重事故に発展する危険性がある.多重事故への発展を防ぐ技術としてリアCPAというものがある.リアCPAとは,被追突時に自動でブレーキ圧を高め自車をロックし,多重事故を防止するものである.この技術を日本国内に導入するためには,日本人の体格や軽自動車といった日本独自の環境下での効果の検討を行う必要がある.本研究では,MADYMO上での追突事故の再現によって,被追突時の運転者の運転行動への影響を解析し,国内環境下におけるリアCPAの有効性の検証を行う.

|

|

| 実車試験 | 解析モデル |

メンバー

石高 (B4)

交通事故における自転車乗員の衝突挙動に関する研究

概 要

国内の交通事故では,自転車乗員や歩行者などの交通弱者に対する保護対策が進められている.歩行者は自動車アセスメントにより評価がされているが,自転車乗員は十分に評価が進められていない.また,自転車乗員の損傷部位別死者数は頭部が最も多く,自転車乗員の頭部傷害の検討が必要である.本研究では,自転車対自動車の衝突を縮尺模型により再現し,自転車の事故形態が自転車乗員の衝突挙動や頭部傷害に与える影響を明確化する.

|

|

| 実車試験 reference |

模型実験 |

メンバー

田中 (M1) 武田 (B4) 山﨑 (B4)

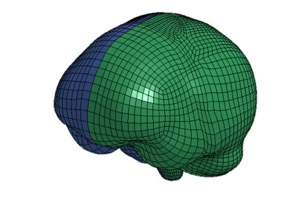

頭部モデルを用いた硬膜下血腫に関する研究

概 要

自動車死亡事故における損傷部位として頭部は高い割合を示している.米国の死亡事故に目を向けた際,日本車乗員の頭部損傷としては硬膜下血腫が最も高い割合を示している.このことから日本車の自動車事故時における硬膜下血腫の低減が課題となっている.本研究では,交通事故の衝撃による硬膜下血腫の受傷メカニズムの解明を目的とする.手法としては頭部モデルを用いた回転実験を行い,回転運動を受けた際の脳実質の挙動を解析し,回転エネルギーと硬膜下血腫の関係性を評価する.

硬膜下血腫の受傷メカニズムを解明することにより,頭部傷害低減手法の開発が可能となり,自動車乗車中の事故死者数の減少に寄与すると考えられる.

|

|

| 自動車乗員モデル | 脳モデル |

メンバー

谷本 (M1) 西岡 (B4) 野村 (B4)

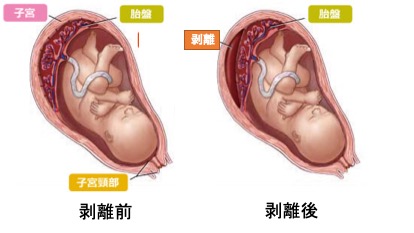

前面衝突時における胎盤早期剥離の受傷メカニズムに関する研究

概 要

近年,交通弱者保護は重要な課題になっており,子どもの交通安全を考えるうえで胎児の段階から安全を確保する必要がある.妊婦の交通事故時における胎児の死亡原因として,胎盤早期剥離が最も多く,母子だけでなく胎児の安全も確保することが重要な課題である.妊婦のシートベルト着用に関するアンケートによると、シートベルトを膨らんだ腹部に掛けるといったような推奨されていない着用方法をしている妊婦が多くいることが報告されている。自動車事故にあった際にシートベルトの拘束力が腹部に加わると考えられる.そのためシートベルトの着用方法の変化により,腹部に加わる拘束力が変化すると考えられる.そこで本研究では,シートベルトに着目し,胎盤早期剥離の影響の検討を行う.

|

|

| 胎盤早期剥離概略図 reference |

妊婦乗員解析モデル |

メンバー

岩瀬(M2)

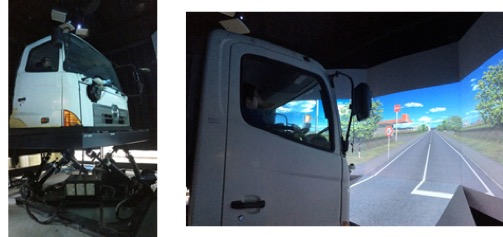

バス・路面電車の電停共有の制御およびHMIの受容性に関する研究

概 要

現在,路面電車の停留所(以下,電停とする)に路線バスを停車させる取り組みが行われている.しかし電停の一体化導入には,バス対路面電車の事故のリスクの増加や,バスが狭い軌道敷内を安全に走行できるかといった新たな安全面の課題があげられる.よって,この課題を解決するために,バスが軌道敷進入地点から電停へ正着するまでの経路を自動走行するための制御システムを開発する.また支援状況および軌道敷内への進入の可否を運転手に伝えるHMIの開発を行う. 本研究では,制御システムのHMIのバス・路面電車ドライバに対する受容性をDS実験により評価することを目的とする.この研究により,現状の路面電車およびバスの課題解決に寄与し,より快適かつ安全な公共交通の構築に貢献できると考えられる.

|

| ドライビングシュミレータ reference |

メンバー

齋藤 (M1) 藤岡 (B4)

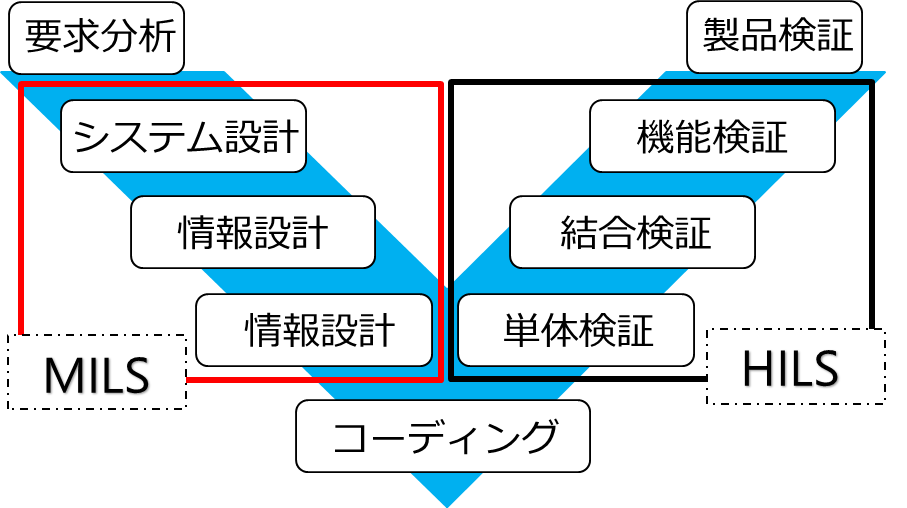

隊列走行システムのMBDツールの開発に関する研究

概 要

近年,トラック物流業界において環境問題やエネルギー問題,およびドライバー不足への対策としてトラックの隊列走行システムの開発が進められている.開発を行うにあたり,社会情勢や市場の変化に迅速に対応する必要があるため,制御システムについて開発期間の短縮化が重要な課題となっている.本研究では,隊列走行システムにおいてMILS,HILSの構築により従来の開発工程を短縮するシミュレーション環境(MBD)の開発研究を行うことを目的とする.

|

| MBDのV字開発プロセス |

メンバー

庄司(B4)

トラック隊列走行の協調型車間距離制御における微振動抑制

概 要

近年,トラック物流業界において環境問題やエネルギー問題,およびドライバー不足への対策としてトラックの隊列走行システムの開発が進められている.隊列走行システムにおける車間距離制御では,周辺交通流や外乱および車両個体差の影響で先行車が微振動を起こした際,後続車がそれに追従し微小な加減速を生じることで燃費に悪影響を及ぼすことが考えられる.本研究では,先行車の微振動に対する後続車の追従を抑制する手法を考案し,隊列走行時の更なる燃費向上を図ることを目的とする.車両運動シミュレーションソフトTruckSIMを用いて隊列走行のシミュレーションを行い,考案手法の検証を行う.

|

| 隊列走行のシミュレーション |

メンバー

田島 (M2)

Path Following制御への適応制御に関する研究

概 要

日本の運輸業界において,経営効率の改善,トラックドライバ不足などへの対応のため,高速道路における後続車無人でのトラック隊列走行の実現に向けた取り組みが進められている.後続無人隊列走行システムには経路追従制御(Path

Following Control)が用いられている.そこで本研究では,車両モデルを用いて,Path Following制御に対して適応制御を導入する.適応制御を導入したPath Following制御について,シミュレーションを行い,路面状況や積載状態の変化に対する応答を確認することで,適応制御の有効性を検証する.これにより,路面状況や経年変化,積載状態の変化に対応可能なPath

Following制御を行うことで,隊列走行における操舵制御のロバスト性を向上させることを目的とする.

|

|

| 隊列走行の実車試験 | 隊列走行のシュミレーション |

メンバー

田島 (M2) 添野 (M1) 市原 (B4)